Ya puede verse en las carteleras auropeas la película The Railway Man (Un largo viaje) del director Jonathan Teplitzky. Esta producción australiano-británica estuvo en la sección oficial del festival de San Sebastián del año pasado. En España se ha anunciado su estreno para septiembre de este año. La película es una adptación del libro autobiográfico The Railway Man de Eric Lomax.

Ya puede verse en las carteleras auropeas la película The Railway Man (Un largo viaje) del director Jonathan Teplitzky. Esta producción australiano-británica estuvo en la sección oficial del festival de San Sebastián del año pasado. En España se ha anunciado su estreno para septiembre de este año. La película es una adptación del libro autobiográfico The Railway Man de Eric Lomax.

El escocés Eric Lomax (1919 - 2012) vivió una horrible experiencia durante la Segunda Guerra Mundial cuando cayó prisionero de los japoneses. Estuvo en un batallón que realizaba trabajos forzados en la construcción del ferrocarril con que los nipones quisieron unir Burma y Siam. A raíz de la confección artesanal de un receptor de radio clandestino, fue detenido y castigado junto con otros soldados, pero cuando le encontraron un mapa de la línea ferroviaria, que había trazado por pura afición al ferrocarril, lo entregaron a la Kempei que lo torturó y encerró en una cárcel inhumana bajo la acusación de espionaje.

Su estremecedora experiencia la plasmó en el libro editado por Vintage Books en 1995, en el que

narra el trato recibido, las secuelas que le dejó la tortura, cómo se rehizo de ellas, el odio larvado hacía los japoneses y su encuentro final de reconciliación con Takashi Nagase, su interrogador durante la sesiones de tortura por ahogo con agua. El libro, que lamentablemente no se ha traducido al español, es de un gran interés humano, pero también ferroviario. Desde adolescente Eric Lomax se consideraba a sí mismo un aficionado ferroviario profundo. En el libro nos narra sus observaciones ferroviarias en la Gran Bretaña y cómo durante la guerra y su cautiverio no perdía ocasión de practicar su afición, lo que no extrañará a cualquier entusiasta ferroviario. La fascinación de Lomax por las consecuciones de la tecnología queda recogida en los primeros párrafos del libro.

narra el trato recibido, las secuelas que le dejó la tortura, cómo se rehizo de ellas, el odio larvado hacía los japoneses y su encuentro final de reconciliación con Takashi Nagase, su interrogador durante la sesiones de tortura por ahogo con agua. El libro, que lamentablemente no se ha traducido al español, es de un gran interés humano, pero también ferroviario. Desde adolescente Eric Lomax se consideraba a sí mismo un aficionado ferroviario profundo. En el libro nos narra sus observaciones ferroviarias en la Gran Bretaña y cómo durante la guerra y su cautiverio no perdía ocasión de practicar su afición, lo que no extrañará a cualquier entusiasta ferroviario. La fascinación de Lomax por las consecuciones de la tecnología queda recogida en los primeros párrafos del libro.

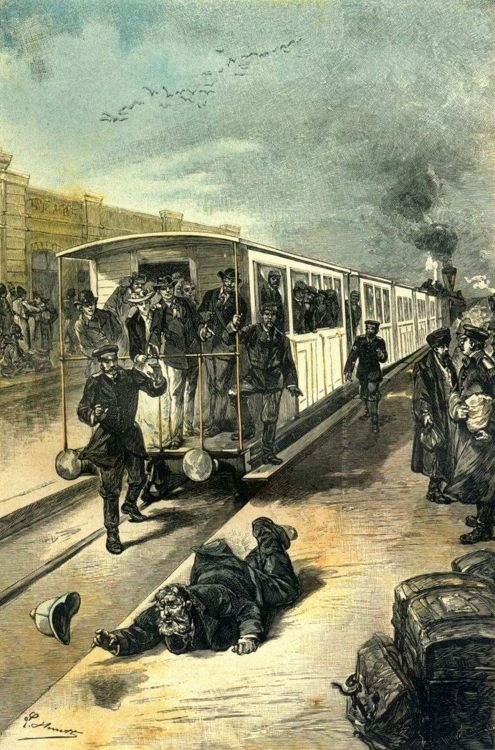

Es difícil explicar a los jóvenes nacidos en países que casi han olvidado la metalurgia pesada como eran de imponentes los procesos industriales que han conformado nuestra vidas; para mi padre, y para mi después, las grandes máquinas no eran temibles ni penosas, sino constructos admirables, tan fascinantes como la naturaleza, criaturas creadas por los humanos.Eric Lomax fue testigo de la construcción de un ferrocarril al cual renunciaron los colonos europeos pues consideraron que el precio que se pagaría en vidas humanas sería demasiado alto. Del intento de los japoneses se dice que produjo un muerto por cada traviesa. A pesar de vivir en este infierno, su fascinación por el ferrocarril no se enfrió.

Incluso aquí, en un campo de prisioneros cercano a los responsables de organizar la crueldad a gran escala y capaces de una crueldad espontánea e inimaginable con los individuos, yo fui capaz de disfrutar con las locomotoras que me gustaban y a las que ahora estaba involuntariamente tan cercano. Un día, poco después de la partida de los grupos F y H, del lado de la nueva línea de Burma se levantó una columna de humo y vapor. No había habido antes locomotoras sobre estos raíles, y yo me levanté rápidamente. El tren, pequeño y con tres o cuatro vagones de mercancías, entró en el campo de prisioneros. Era una bella máquina preservada, construida en el cambio de siglo por Krauss de Munich. Recuerdo la alegría de su súbita aparición entre las palmeras.En el tramo final de libro, cuando se narra el emotivo encuentro entre Lomax y Nagase, entre el torturador que pide perdón y el torturado capaz de perdonar, el autor no puede evitar describirnos la locomotora preservada que hace de muda testigo desde un monumento cercano al puente sobre el río Kwai donde se produce la cita:

Estas famosas C56 fueron construidas a partir de 1934 para las líneas de larga distancia del Japón. Unas 90 unidades fueron construidas para anchos de vía de 1067 i 1000 milímetros y destinadas a las ocupadas Birmania y Tailandia.Hay una locomotora de vapor C56 inmaculada, descrita por los autores del monumento como la primera en circular por la línea de Burma. Se yergue orgullosa, sus deflectores de humo pulidos, sus grandes ruedas motrices presionando la grava, su belleza, un monumento a la barbarie.

Esperemos que, con el estreno en España de la película, nos llegue también una buena traducción del libro.

+Un_largo_viaje-273074427-large.jpg)

+petita.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)